大家要时刻注意做好个人防护,保持安全社交距离,养成科学佩戴口罩、勤洗手、常通风,不聚集、少聚餐、分餐制等良好卫生习惯,倡导健康的生活方式。下面这些疫情防控小知识,一起学起来吧!

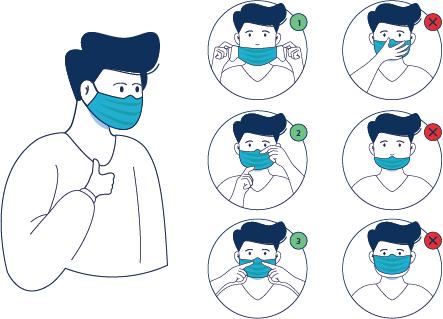

佩戴口罩,是预防新冠肺炎、流感等呼吸道传染病的有效方法,既保护自己,又保护他人。应根据不同疫情风险等级和所处环境选择适宜防护级别的口罩,如处于人员密集场所、乘坐厢式电梯和公共交通工具等时,需配戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩。

佩戴口罩时切记:口罩盖住口鼻和下巴,鼻夹要压实;口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换,每个口罩累计佩戴时间不超过8小时;在跨地区公共交通工具上,或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。注意:不要上下或者内外反戴口罩,更不要戴口罩时露出口鼻。

洁双手 佩戴和摘除口罩时要洗手,摘除口罩时不用手直接接触口罩外表面。

辨内外 分清口罩的正、反面,保持深色面朝外。

严密合 金属条一侧在上,按压金属条使之紧贴鼻梁,使口罩与面部紧密贴合,口罩要遮盖鼻、口和下颌。

常更换 口罩弄湿或弄脏后应及时更换,废弃口罩应投到专用的口罩收集箱或收集点。

口罩的正确使用、储存和清洁是保持其有效性的关键。建议公众选用一次性使用医用口罩、医用外科口罩或以上防护级别口罩。

口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换,每个口罩累计佩戴时间不超过8小时。

在跨地区公共交通工具上,或在医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。

需重复使用的口罩在不使用时宜悬挂于清洁、干燥、通风处。

戴口罩期间如出现憋闷、气短等不适,应立即前往空旷通风处摘除口罩。

外出要携带备用口罩,存放在原包装袋或干净的存放袋中,避免挤压变形,废弃口罩归为其他垃圾处理。

建议家庭存留少量颗粒物防护口罩、医用防护口罩备用。

◆长时间不更换

口罩内部易附着人体呼出的蛋白质和水分等物质,长时间不更换会导致细菌孳生。

◆错误佩戴和存放

临时取下口罩后,不可拉至下巴处、挂在耳朵一侧、直接放在包里/兜里、挂在手臂或手腕上、随意放置桌上,而应存放在干燥清洁的盒子、保鲜袋或纸袋内,或悬挂在干净、干燥、通风处。随身携带口罩包装袋时,口罩朝内对折放置在包装袋内。

◆佩戴变形、潮湿或有脏污的口罩

口罩在变形、潮湿或有明显脏污时,防护性能会降低,需及时更换。

◆多个口罩同时佩戴

佩戴多个口罩不能有效增加防护效果,反而增加呼吸阻力,并可能破坏口罩的密合性。

◆为年龄极小的婴幼儿佩戴口罩

年龄极小的婴幼儿不能戴口罩,易引起窒息,要以被动防护为主。家长应尽量避免带孩子去人群密集的公共场所。

◆一次性口罩循环使用

使用蒸、煮、喷酒精等方式都不能让一次性口罩循环使用,反而会降低防护效果。

○面部出现勒痕怎么办?

出现重度勒痕时,可使用改善皮肤血液循环的外用药膏。勒痕处皮肤变软、起皱、发白时,在佩戴前涂抹润肤乳。

○皮肤过敏怎么办?

若皮肤泛红、瘙痒、长痘,要检查口罩是否合格,并涂抹药膏。注意选择透气性较好的口罩,并加强皮肤保湿。

○接种疫苗后还需要戴口罩吗?

接种疫苗后仍需坚持佩戴口罩,特别是在公共场所、人员密集的场所等。

洗手是预防传染病最简便有效的措施之一。呼吸道传染病除了通过飞沫传播,也会经手接触传播,如果不能及时正确洗手,手上的病毒、细菌可以通过手触摸口、眼、鼻进入人体。通过洗手可以简单有效地切断这一途径,保持个人手部的清洁卫生可以有效降低患呼吸道传染病的风险。

建议采用七步洗手法洗手(如图),洗手频率根据具体情况而定。以下情况应及时洗手:外出归来,戴口罩前及摘口罩后,接触过泪眼、鼻涕、痰液和唾液后,咳嗽打喷嚏用手遮挡后,护理患者后,准备食物前,用餐前,上厕所后,接触公共设施或物品后(如扶手、门柄、电梯按钮、钱币、快递等物品),抱孩子、喂孩子食物前,处理婴儿粪便后,接触动物或处理动物粪便后。外出不方便洗手时,可选用含75%酒精、氯或过氧化氢等手消毒剂进行手部清洁,将消毒剂涂抹双手,持续揉搓15秒。不建议以免洗的手部消毒液作为常规的手部清洁手段,只是在户外等没有条件用水和肥皂洗手的时候使用。

公共场所人员多,流动量大,感染风险未知,且人与人之间难以保持1米距离,一旦有病毒感染者,在没有有效防护的情况下,很容易造成人与人之间的传播,空气流动性差的公共场所病毒传播的风险更大。

室内环境密闭,容易造成病菌滋生繁殖,增加人体感染疾病的风险。勤开窗通风可有效减少室内致病微生物和其他污染物。此外,阳光中的紫外线还有杀菌的作用。

每天早、中、晚均应开窗通风,每次通风时间不短于15分钟。寒冷季节开窗通风要注意保暖,避免受凉。

呼吸道传染病大多通过飞沫近距离传播,为预防呼吸道传染病,在排队、付款、交谈、运动、参观时要保持1米以上安全社交距离。

咳嗽打喷嚏时,用纸巾捂住口鼻,无纸巾时用手肘代替,注意纸巾不要乱丢。

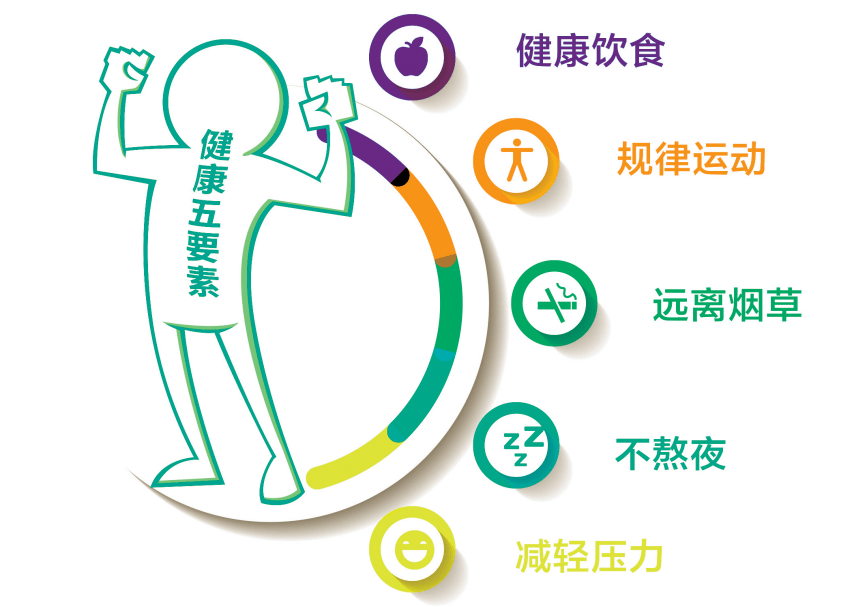

加强身体锻炼,坚持作息规律,保证睡眠充足,保持心态平衡;健康饮食,戒烟限酒;有发热、乏力、干咳等新冠病毒感染可疑症状时,及时就医。

原标题:《【防疫科普】疫情防控小知识要常温习》